BROTHER ブラザーピアノの修理・調整

「ブラザーピアノ GU-112」by ブラザー工業株式会社 です。

「ブラザー?」

そうですね、ミシンのブラザーです。実際には業務提携しているアトラスピアノによるものになります。

これはピアノの中に入っていた納品当時からの「調律カード」でブラザー工業株式会社(名古屋)と銘記されています。

中はこんな感じ。

エンブレムはこのようなもの。

響板のデカール。昭和53年納品のピアノですから36年ほど経過したところ。全体に消耗部品がくたびれてきてます。

お客様からのご要望としては「子供が上達してくるにつれ他所で弾くピアノと比べ弾きにくいと感じるようです」との事で、今回の作業は「ストレスなく弾きやすいタッチのピアノに仕上げる」になります。

もともと使用されているスキンの質が悪くスキンはボロボロになりそれでいて表面はザラついて硬化しています。また硬くなったキャッチャースキンが弾くたびにバックチェッククロスを削ってしまう悪循環に陥っているようです。バットスキンも同様の素材の為ジャックのスムーズな動作に支障を来しタッチ感を悪くしています。

前後キーピンは全体に錆びが見られ鍵盤のスムーズな動作を妨げています。ピンによっては酷く錆びています。

キャプスタンの頭は荒れています。ウィペンヒールクロスがキャプスタンの頭にこびり付いており指で触るとザラザラしています。

この状態では滑らかな動作は期待できません。デフォルトは黒鉛が塗られていないようですが所々、以前作業した調律師さんが雑音を気にしてか黒鉛を塗布しています。

その他、各種クロスの劣化、金属パーツの酸化などタッチに支障をきたす部分の問題を取り除いていくことにします。

いったん「アクション」と「鍵盤」をお預かりして作業に取り掛かります。

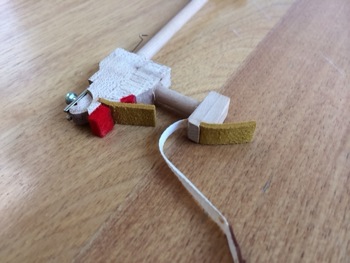

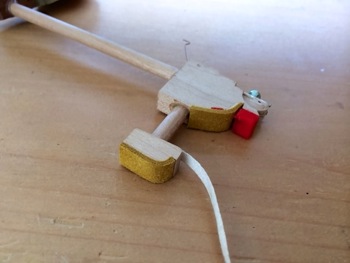

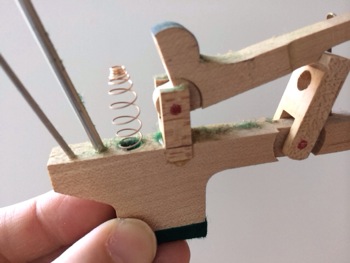

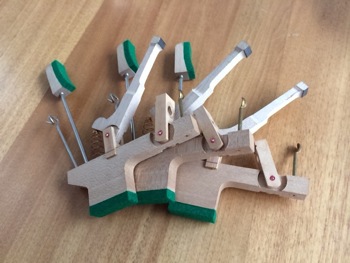

まずアクションの関節部分に相当するフレンジの動作を理想的なものにするためフレンジの「センターピン」を全て交換します。

このピアノは納品から36年経過していますがこのくらいの年数が経ったフレンジはトルクが過多であったり逆に低トルクでスカスカになっていたりするのが常です。

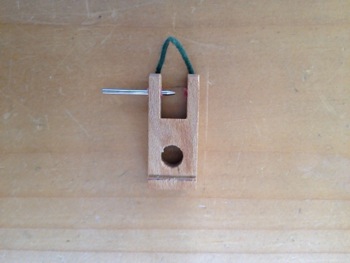

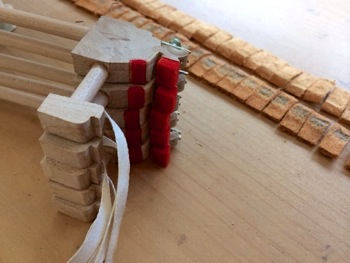

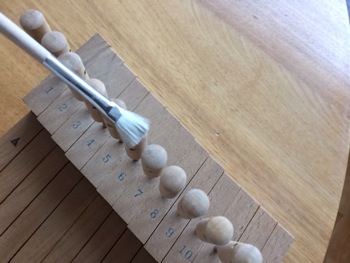

写真のように一つの鍵盤に対しフレンジは4ヶ所あります。「バット」「ジャック」「ウィペン」「ダンパー」(ダンパーは高音の途中まで)

そのため全部で300本近いセンターピンを交換することになります。大変手間がかかりますがそれぞれのフレンジには理想的なトルクがあるので全てをきっちり適正トルクに調整してやるとタッチは上質なものに改善されます。

因にこのピアノのセンターピン番手(デフォルト)は#21(1.300) : バット、ウィペン、ダンパー#20(1.250) : ジャックになります。

バットフレンジのセンターピンから交換していきます。

使用するセンターピンはドイツのレンナーにします。

現状ではセンターピンがサイドにずれてしまってハンマーに横ブレが出ているものや走り調整のノリ紙の貼り方が雑なものなどいくつか散見されます。トルクもバラバラですがトルク過多のフレンジより低トルクのフレンジが目立ちます。

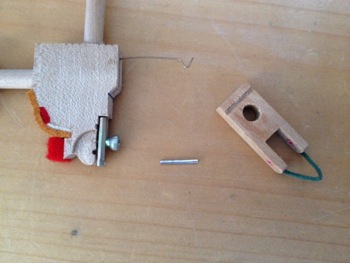

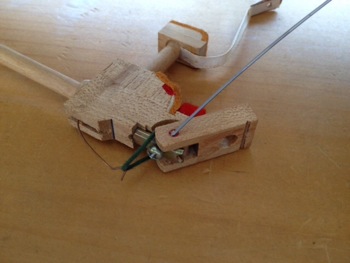

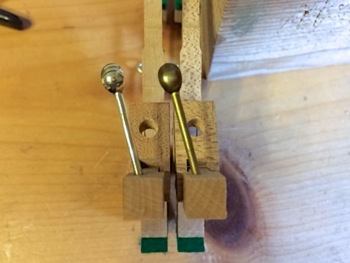

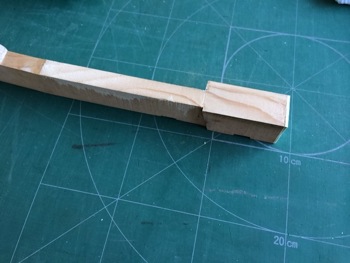

古くなったセンターピンを抜きます。

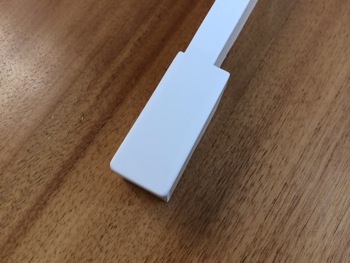

上がこれから使用する新しいセンターピン。下が古くなったセンターピンです。新しいセンターピンは表面がツルツル、ピカピカなのに対し古いセンターピンは表面に錆が出てザラザラしているのが分かります。もともと使われている国産のセンターピンは柔らかく直線性が保てないのでドイツ製のセンターピンに交換します。

ブッシングクロスの穴にリーマーを通して理想的なトルクになるよう調整します。

リーマーで削ったあとのカスを残さないようにブロワで飛ばします。

リーマーを通してはセンターピンを挿入しトルクを確認という作業を繰り返し「これ以上ない!」という適正トルクになるまで追い込みます。

ちょうど良いトルクに決まったところでフレンジをバットにセットします。

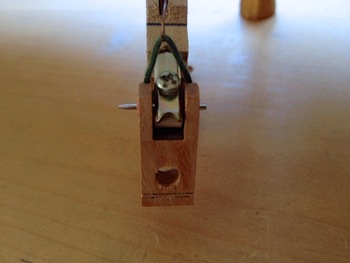

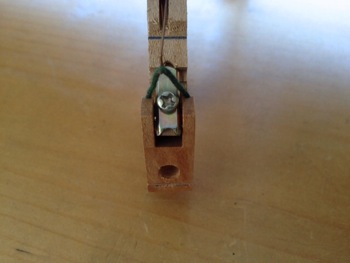

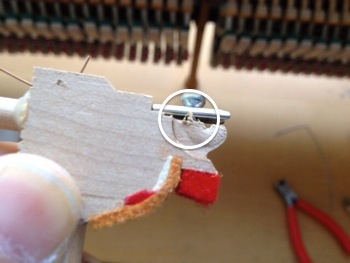

新しいセンターピンは長いので 余分な部分をカットします。切断面が綺麗になっていることが重要です。

余分な部分がカットされました。

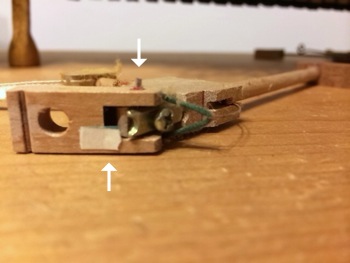

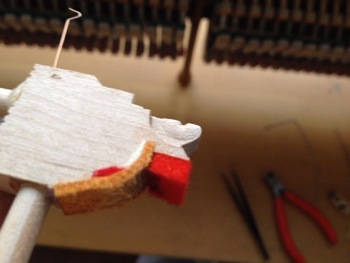

側面から見るとこんな感じです。新しいセンターピンは錆も無く見るからに回転がスムーズに行きそうです。

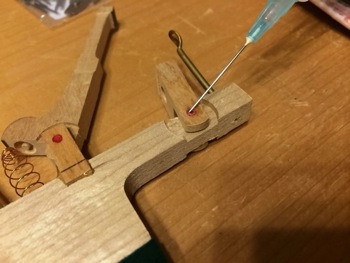

新しいセンターピンには 防錆と潤滑の目的で 少量の潤滑剤を塗布しておきます。 バットのセンターピンには 他のセンターピンよりも 粘度の高い潤滑剤を使用しています。 これを行っておくだけで 修理後のスティック防止になりますので忘れずに行います。

途中バットにバリやささくれがあった場合は

取り除いて 表面を綺麗に処理しておきます。 少しでも動作の妨げになるものや 雑音の原因となるものは 排除しておくことが良いピアノに仕上げるためのポイントです。

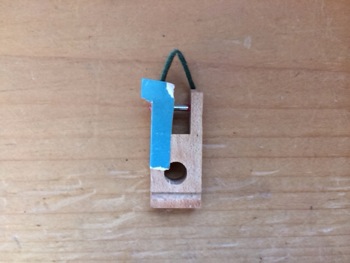

このような「走り調整紙」を見つけたら

このように処理しておきましょう。

全て交換していきます。

全てのバットフレンジのセンターピンを交換しました。

ジャック & ウィペンのセンターピンも同様に全て交換していきます。

ジャックにも盛大にバリやささくれが...

とり除いておきます。

全て交換します。

バットのセンターピンと同様に ジャック & ウィペンの センターピンも潤滑しておきますが こちらはセンターピン専用の低粘度の潤滑剤を使用します。

全てのジャック & ウィペンのセンターピンを交換。

ダンパーのセンターピンも同様に全て交換していきます。

抜かれた古いセンターピン。

ダンパーのセンターピンを全て交換。

レバースプリングに最適な

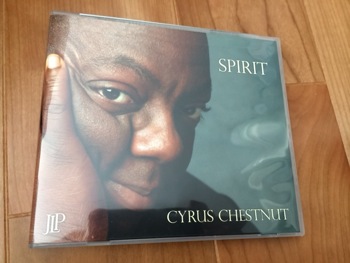

BGM for work

SPIRIT

This Composition is Cyrus Chestnut

良い仕事をする為には良い音楽が必要です。

次は質の悪いキャッチャースキンとバットスキンを交換していきます。

キャッチャースキン、バットスキンともに品質が悪く硬くなっています。

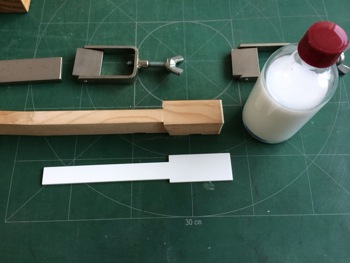

古くなり劣化したスキンを綺麗に取り除きます。古い接着剤を含め完全に取り除いておくことで後の作業が上手くいきます。非常に手間が掛かりますが大切な作業ですので慎重に行います。

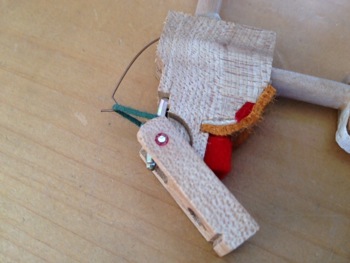

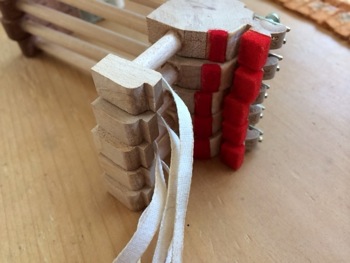

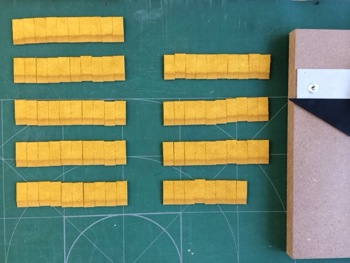

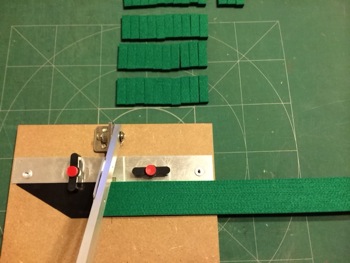

新たに使うスキンは品質の良いRENNER(ドイツ製)にします。しっとりとして滑らかな肌触りです。質の良いタッチになります。長モノなので必要なサイズにカットします。

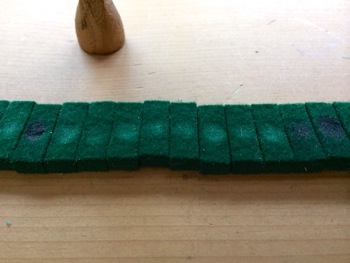

キャッチャーの分をカットしました。

こちらはバットの分です。

全てのスキンを交換しました。今から試弾するのが楽しみです。

スキンが硬化していたためにバックチェッククロスを削っていました。

断面で見ると、このように見事に削り取られています。

削られたクロスはウィペンに溜まっています。

ウィペンヒールクロスはキャプスタンの当たる部分が大分凹んでいます。

消耗したバックチェッククロスとウィペンヒールクロスを取り除きます。スキンの除去と同様に古い接着剤などを残さないように綺麗に処理しておきます。

新たに使うバックチェッククロスはRENNER(ドイツ製)に。

ウィペンヒールクロスはJAHN(ドイツ製)を使用します。

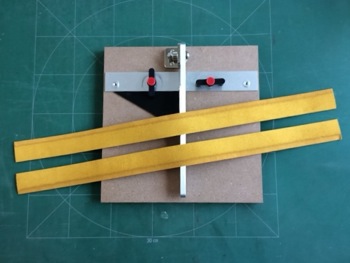

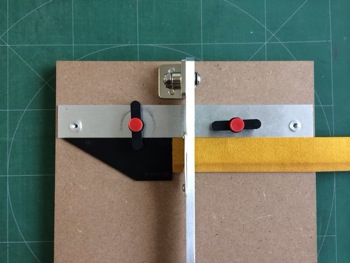

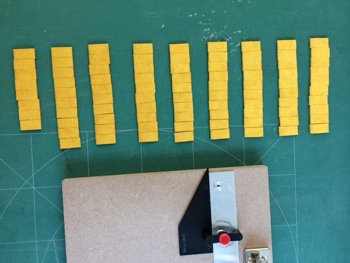

クロスを必要な数、カットしていきます。

バックチェックの分。

ヒールクロスの分。

新しいクロスを貼っていきます。もともと付いていたクロスよりも硬くしまっていて好感触です。

coffee break

GOOD PEOPLE & GOOD COFFEE

良い作業には美味しいコーヒーが欠かせません。

酸化したダンパースプーンを研磨します。左が研磨後、右が作業前です。ツルツルにしあげてダンパースプーンの抵抗を最小限にします。磨いたあとは最適な潤滑剤を塗布しています。

現状ではハンマーへの針入れが足りておらずガチガチなので、針を下入れしておきます。相当硬く、先ずは1本針で入れていきます。

ハンマーには弦溝が入ってしまっているのと先端の形状が潰れているので整形します。マイクロフィニッシングフィルムを使います。

左がファイリング後、右がファイリング前

上がファイリング後の形状です。下は作業前のハンマーで先端が潰れ、弦と接する面が多くなり綺麗な倍音が期待出来ません。

キーブッシングクロスも質の良いものに交換します。RENNER(ドイツ製)を使用します。

古いキーブッシングクロスはスチームで取り除いて鍵盤に古い膠を残さないようにした後新しいブッシングクロスを貼ります。接着には液体にかわを使っています。

キャプスタンの頭がザラザラで動作のロスや雑音の原因となっています。また弾くたびにヒールクロスを削ってしまう悪循環に陥っています。

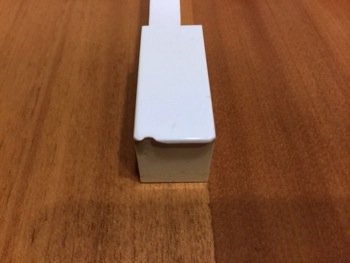

キャプスタンの頭をツルツルに研磨してから最適な潤滑剤を塗布しておきます。デフォルトの仕様にならって今回、黒鉛は使っていません。(もちろん黒鉛でも構いません)

白鍵で1本、先端が欠けていたので張り替えておきます。

白鍵上面はアイロンの熱とスチームで剥がします。剥がした鍵盤木部を綺麗に処理した後アクリのアセトン漬けを使い圧着します。アセトンは乾きが非常に速いのでスピード勝負です。一定時間おいて完全に接着されてから新たに貼った白鍵はオーバーサイズなのではみ出した部分を削っていけば完成です。

一応、お預かりしてあるアクションの必要な部分は処理し終えました。(ここに掲載していない作業もたくさんあります)仕上がったアクションをお客様のピアノにセットして再度調整を行います。

作業の前に溜まった埃を掃除しておきましょう。

錆びたキーピンを磨きます。

左が磨き上げたバランスキーピン。右が磨く前です。錆が酷く磨ききれないものは交換になります。鍵盤の動きに直接影響してきますのでツルツルに仕上げます。

全てのキーピンを磨き上げます。

磨いたあとのキーピンには最適な潤滑剤を施工しておきます。

元々のフロントパンチングが柔らかくグニャグニャなのでJAHN(ドイツ製)のものに交換しました。

鍵盤調整を見直します。バランス、フロントともに最適な状態に仕上げます。

その他、各種整調(せいちょう)をさらい直して仕上りました。

タッチはスムーズ且つびしっとした印象。音色もピアノ本来の「木の音色」が出ています。非常に良く鳴ります。よろしいのではないでしょうか。

年数の経ったピアノも 新品ピアノも作業の基本的な考え方は同じです。細かいところまで問題がないかチェックし抱えている不具合を見逃さずに修正していき 基本に忠実に調整(時には基本を無視します)すればそれぞれのピアノの良い部分を最大限に引き出してあげることが出来ます。

ピアノは消耗品の集合体ですので「調律」だけを何度していてもピアノは良くなるどころか時間の経過とともにどんどん調子が悪くなっていきます。しかるべきタイミングで消耗パーツを交換しながら状態を維持していくものです。これはピアノに限らず駆動部分が複数ある道具全般に言えることです。

年数の経過したピアノでどうも調子が優れないと感じて居られる方、少し手間をかけて調整すれば 元気の良いピアノに戻りますよ。お気軽にご相談くださいませ。

【ブラザーピアノの修理・調整@東京都調布市 】

渡辺ピアノ調律事務所

渡辺ピアノ調律事務所