DIAPASON ディアパソン(カワイ)ピアノの修理・調整

しばらく調律していないディアパソン(カワイ)のアップライトピアノ132-CE の調律をとのことでお伺いしました。こちらのお客様が私を知るきっかけになったのは斜め前の別のお宅で調律をしていたところ調律作業中の音が聞こえたらしく「うちのピアノもお願いします!」ということで見えたのが最初の出会いでした。

ピアノの現状ですが長年の湿気にやられてスティック(音が出ない、出にくい症状)が酷くカビも相当見受けられます。スティックぎみなので鍵盤タッチももっさりと重く、反応が悪く弾きにくい状態です。出先で一日で済む状態ではなかったのでお客様と相談の上、いったんアクションや鍵盤をピックアップする段取りになりました。

鍵盤押えを外してビックリ。鍵盤押えと鍵盤上面にサンドイッチされたゴムウェッジが出てきました。以前、作業した調律師さんの忘れ物ですね。ここにウェッジが挟まってたら鍵盤は嘸かし変な挙動だったと思います。

ブライドルチップ、ブライドルテープ、ウィペンは白いカビが大量にあります...

鍵盤下は汚れ放題です。

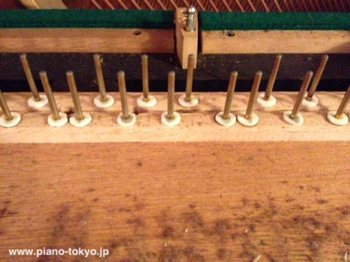

バランスピンはメンテナンスされておらず錆びているので、おそらくブッシングクロスも削られて消耗している筈です。

鍵盤の下、バランスとフロントのパンチングクロスは虫害が酷いです。前後のキーピンの磨き直しや簡単な内部清掃はこの日に済ませてしまいました。

左半分が磨いたバランスキーピン、右半分が磨く前です。

全て磨き直しました。

磨いた後は、キーピンに最適な潤滑剤を塗布しておきます。

お預かりして来たアクションです。ウィペンが白く粉を吹いているのはカビです。

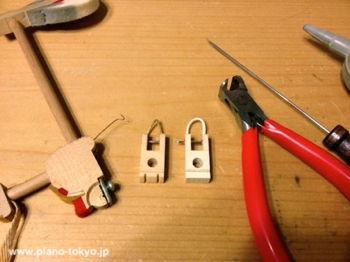

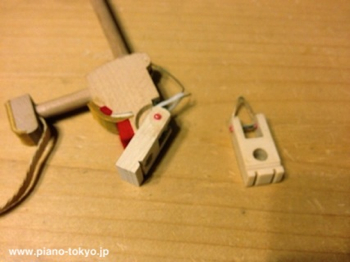

スティックが酷いピアノですのでフレンジのセンターピンは全て交換しますがカワイ系ピアノのプラスチックのフレンジは少し湿気が多い場所だと、スティック起こしやすいのでバットフレンジは木製フレンジに交換することにしました。今回は予算の関係でバットのみ木製フレンジにします。バットだけでも木製フレンジにすることでタッチ感は向上しますのでカワイ、ディアパソンをお使いの方でスティックにお困りの方は木製フレンジに交換するのも一つの方法です。

交換用の木製フレンジはそのままでも使えなくはないですがトルクが適正ではない場合がありますので一度全てトルク調整をしてから使用します。

木製フレンジと交換されました。

全てのバットフレンジを交換します。

外されたカワイ、ディアパソンのプラスチック製バットフレンジです。

ハンマーにはドイツの Renner が使用されています。

良い音色にする為ハンマーに針を下入れして膨らんで形の崩れたハンマーをファイリングしておきます。

木製フレンジに交換したことでハンマーに走りが出ますので走り紙を貼ってハンマー1本ずつ修正していきます。

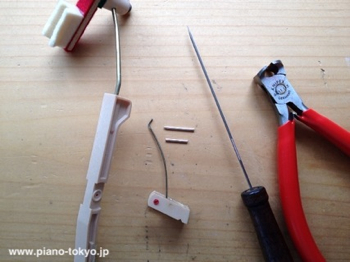

ジャックとウィペンフレンジのセンターピンも全て交換します。適正トルクに調整し、ロスの無い動きに修正します。センターピン交換後に潤滑剤を少量塗布しておいて、スティックの再発を防止します。

全てのジャックとウィペンのセンターピンを交換。

ダンパースプーンも磨き直しておきます。左が磨く前、右が磨いたあと。磨かれたダンパースプーンはいかにもスムーズに動作しそうです。

ダンパーのセンターピンも全て交換します。

全てのダンパーのセンターピンを交換。

ダンパーレバースプリングを潤滑しておきます。

ダンパーロッド表面が荒れています。

ダンパーロッドも磨きなおしておきます。

鍵盤のバランスブッシングクロスはバランスピンが磨かれていないまま使っていたので、すり減っています。

フロントのブッシングクロスもにもへたりが見られるのとブッシングクロスが浮いて剥がれてきています。また鍵盤のバリやささくれも目立ちますので前後のキーブッシングクロスを全て交換します。

鍵盤のタッチ感を良くしたいので使用するキーブッシングクロスはドイツ Renner のものを使います。

ブッシングクロスが取り除かれたフロント部です。ポイントは古い接着剤を完全に取り除いておくことです。この鍵盤にもバリがありますね。

全てのキーブッシングクロスを取り除きます。

剥がしたキーブッシングクロスです。

ブッシングインサーターを使って 新しいキーブッシングクロスに交換していきます。

接着には液体膠を使用しました。

バランス部に張駒を入れておきます。

フロントも同様に。

ブッシングクロスの接着が終わったら余分なクロスをカットしていきます。

全て新しいブッシングに交換。カワイの出荷状態より遥かに綺麗に仕上がりました。

キーブッシングクロスを剥がす際スチームを使っていますのでキーバランスホールの調整を再度見直しておきます。カワイのそれと同サイズのキーピンを使って確認します。微調整はピアノにセットしてからもう一度行います。

黒鍵の脇に長年の使用による塗装の剥がれがみられます。

黒鍵用の塗料を使い修正しておきます。

黒鍵の塗装の剥がれが無くなり綺麗になりました。必要な修理と調整を終えたらピアノにセットして調整になります。

鍵盤のパンチングクロスが虫害にあっていましたので前後のパンチングクロスを新しいものに交換します。

フロントのパンチングクロスはドイツ製の若干固めのものにしてタッチを少しでも良くします。

全てのキーパンチングクロスを取り除いて

全てのキーパンチングクロスを新しいものと交換しました。きっちり掃除もして、すっかり綺麗になりました。

再度鍵盤の調整を見直します。

どうもさっきから視線を感じると思ったらこちらのお宅の猫でした。

時間の制約の中で、諸々の調整をやりました。このピアノは、かなり調整不足で一日掛けて調整しましたがまだまだ必要な作業が山積みです。ですが、調整前にくらべ格段にスムーズなタッチとなり音色もどうにかディアパソンらしさを取り戻せたと思います。次回、半年後の調律の際にまだまだ調整を追い込んでいく予定です。

せっかく調子を取り戻したピアノがまた湿気にやられないようにダンプチェイサーを取付けました。これで今後、スティックを心配する事はなさそうです。

こちらのお宅のお庭。綺麗ですね。

【ディアパソンの修理・調整@東京都杉並区 】

渡辺ピアノ調律事務所

渡辺ピアノ調律事務所